「加齢とともに涙腺が壊れていく」

みたいな話をよく聞きますが最近それがいよいよバカみたいになってきており、

高速道路の渋滞手前でみんなが一斉にハザード点けるの見てなんか温かい気持ちになって泣いてしまったり、

イオンでママがトイレから出てくるのを隠れて待ち構える姉弟を見て泣けてきたり、

先日なんて電車でスマホ見ながら涙ぐんでる女性を見かけて、何で泣いてるのか全くわからないのにもらい泣きしましたからね(その女性より泣いた)

この落涙を引き起こす感情がなんなのかよくわからないですが、似たようなモヤモヤで最近考えるのが、「愛と差別はどう違うのか?」ってことです。

「犬猫保護のクラファンは伸びるのに、カメは伸びにくい」。

この現象は通称カリスマ動物(charismatic megafauna)バイアスと呼ばれています。

大型で人に似た表情・しぐさを見せる動物ほど寄付や関心が集まり、爬虫類・昆虫などかわいさが伝わりにくい種は後回しになりやすいという指摘。

実際、保全資金の配分は分類群ごとに偏っており、爬虫類などは構造的に不利になりがちだと報告されています。

さらに「写真の可愛さが寄付額を左右する」ことまで示唆されていて、たとえば動物の写真をより愛らしく加工するだけで保全寄付の反応が上がるという研究も近年公表されたんです。

見た目の印象が助ける側の意思決定を強く動かすわけですよね。

何が言いたいかと言うと、要は僕たちの「愛」には無意識のマーケティングが走っているのではないか。

その結果、「犬猫>カメ」のようなやさしさの格差が生まれてるんじゃないかと。

(大手広告会社とかからすると大前提の話かもですが)

「ひどい扱いを受けた。動物のように扱われた」みたいな表現は、理不尽を告発し尊厳を取り戻すための強い言葉である一方で、そこには「動物ならばその扱いが許される」という前提が無意識に埋め込まれていると思います。

社会心理学では他者を人間未満にみなす「動物化(animalistic dehumanization)」が、排除や暴力を正当化する力学として働き得ることが議論されてきました。

暴力を拒絶するための言葉の中に、別の暴力のタネが混ざる——。

ここに「愛=分け隔てのないもの」という理想と、実際の認識のズレが見えちゃう。

聖書で言う「人間の愛」と、「神の愛」の違いみたいな(知らんけど)

寄付行動にはよく知られた「特定の一人効果(identifiable victim effect)」というのがあって、顔や名前がわかる「ひとり」には強く共感して財布の紐がゆるむけど、統計的に示される「多数」には心が動きにくい・・というもの。

研究では、同じ被害でも「ローサという少女」のケース提示のほうが、抽象的な統計より寄付額が増えたとあります。

思考を重ねるほど、逆にこの「ひとり効果」は弱まることも示されてるんですよね。

加えて、「規模の無感覚(scope insensitivity)」という認知バイアスもあり、2,000羽でも20万羽でも、救える鳥の数が増えているのに支払意思額がほとんど変わらないという有名な実験結果があるんです。

数字が大きくなるほど、私たちの感情は逆に麻痺しちゃうみたい。

だから、「自分の子にはいくらでも」と思える一方で、「遠い国の知らない子に1,000円は重いなぁ」と感じるのは、弱さというより人間の標準装備なんですよね。

ここを責めても仕方なくて、構造を知って補正するためにエシカルが出番なのかなと思います。

人間である以上、好き嫌いはあるし、どうしても贔屓してしまう。

だから「差別しない」はゴールじゃなくて、「方向」なんだと思んです。

まっすぐには進めないけれど、「こっちへ向かいたい」と思いながら歩くこと。

それがエシカルであり、愛の運動だと。

地球規模で見れば、人間という種そのものが「圧倒的な加害者」でもあり、その加害者が「優しい消費」をしようと試みること自体、どこか矛盾を孕んでいます。

でも、その矛盾を抱えたまま、それでも「選ぶ」。

完璧ではない愛を、意識して更新していく。

それが僕の考える「エシカルラヴ(恥造語)」です。

エシカルは直訳すれば「倫理的」ですが、僕は「分け隔てを減らすための設計と練習」とも考えてます。

・自覚の設計:自分の消費の裏に誰がいるかを「見える化」する。

例)スマホのバッテリー原材料と鉱山労働、衣服の縫製現場、動物性食品の環境影響など、見えないコストを知る。

・優先順位の練習:感情に頼りすぎず、効果の大きさにも投票する。

例)1万円で何をどれだけ改善できるかという費用対効果の視点(エビデンス寄付)。マラリア防止の蚊帳のように、1円あたりの効果が高い施策が存在する。

・選択の更新:食の選び方は地球への影響が特に大きい。食品ごとの温室効果ガス排出・土地・水利用の違いは定量化が進んでおり、動物性→植物性への置換は効果が大きいとされる。

完璧さではなく、アップデートの頻度で勝つ。

これが、現実的な「エシカルラヴ(再恥造語)」の運用法だと思います。

1.ひとり効果を活かしつつ、効果にも投票

顔が見える支援と、費用対効果の高い支援(例:感染症対策)を両建てにする。感情とデータの二刀流で、偏りを補正する。

2.「かわいさの外」に目を向ける

犬猫だけでなく、不人気種や生息地に向けた寄付を定期に少額組み込む(例:爬虫類・魚類・湿地保全)。保全資金の分類群バイアスを自分の行動で薄める。

3.食の優先順位を置き換える

週のうち数食を植物性に入れ替える(ミルク、たんぱく源の一部)。小さな置換の積み上げが、排出と土地利用を確実に下げる。

4.言葉の見直し

「動物みたいに扱われた」みたいな種の優劣的な言い回しを避け、行為そのものの不当さを指摘する表現に置換。言葉がつくる無意識の動物化を減らす。

5.「規模の無感覚」を意識して補正

「たくさん」と聞くと麻痺する傾向を自覚し、単位あたりの効果や増分で見る癖をつける。

誰かを選ぶことが愛の本質だとしたら、そこには必然的に選ばれない誰かが生まれる。

この意味では「愛は差別」だと、いったん認めてしまうしかないかなと。

そのうえで、選ぶ輪(モラル・サークル)を広げる。

犬猫→カメ→生息地→見えない労働→未来世代→地球システムみたいに、想像の半径を1ミリずつ外へ。

エシカルは、愛のアップデート手順書。

感情の自然な偏りを責めず、データと設計で分け隔てを減らす。

その小さな積み重ねが、やがて「分け隔ての少ない社会」を現実の手触りに変えていく。

まぁ、まとめると結局「エシカルラヴ(再々恥造語)」ってことですねw

商品・サービスがコモデティ化してきたことで、ビジネスには今まで以上に「社会的視点」が必要になってきたんだと感じています。

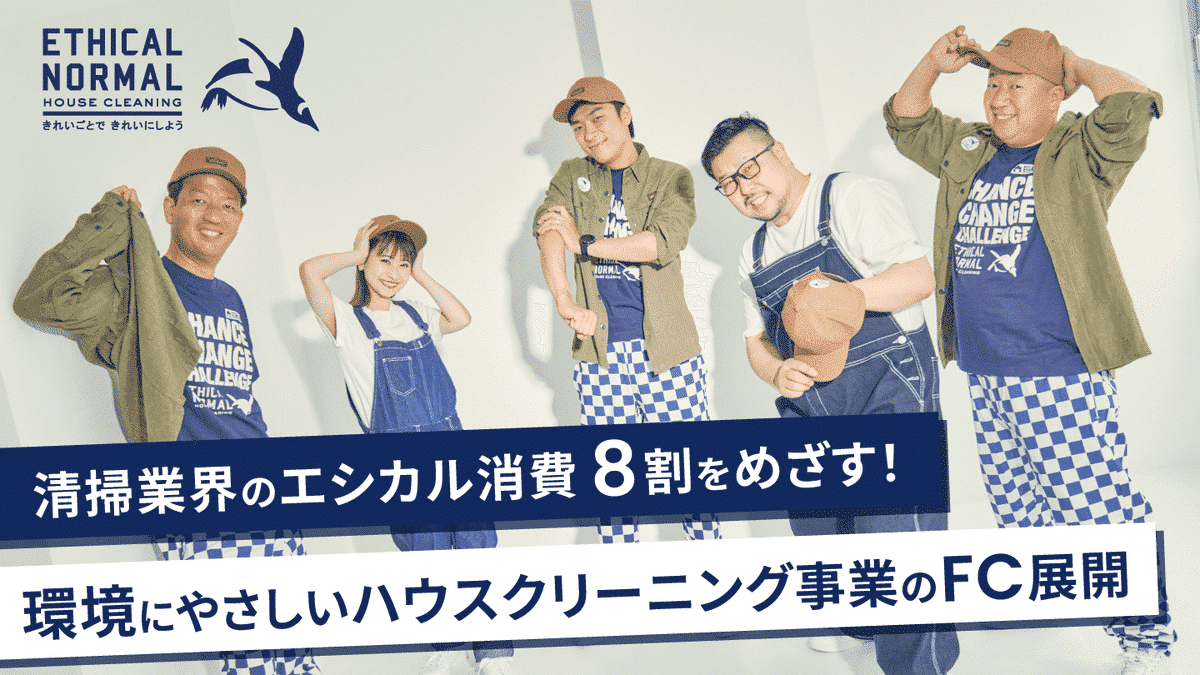

ハウスクリーニング業界を「エシカルラヴ(流行らんて)」がノーマル(普通)な業界に改革しようとしているエシカルノーマル。

FC募集を始めて2年(現在24店舗)、「月に1店の限定募集!」という緩やかな感じで、2026年3月までに30店舗を目指しています。

「新しいことに挑戦したい!」

「どうせならもっと世界を良くする仕事を!」

と考えてるあなたへ、「ぜひ仲間になってください!」と言いたい。

実際に声に出すわけではないですが、言いたい。

こっちばっかり言うの恥ずかしいのでそっちから早く言ってきてください。

ご興味がある方はFC向け事業説明動画を見てください!